京都の建勲神社で刀剣女子が集まるイベント「薬研藤四郎写し」の公開が「2018年10月19日~10月28日」まで行われています。今回はこの「薬研藤四郎写し」を見に行って来ましたので、建勲神社への行き方や刀匠 藤安将平氏の解説日時含め紹介します。

薬研藤四郎写しというのは織田信長が使っていた小刀の再現刀のことです。

薬研藤四郎写し が建勲神社で公開中

小刀「薬研藤四郎写し」

京都市北区の「建勲神社(けんくんじんじゃ)」で、小刀「薬研藤四郎写し」が公開中です。

普段は地元の方が散歩にくるか来ないかくらいの寂しい神社なのですが、このイベントが開催されたことで全国から刀剣女子がものすごく集まっていました。

ということで、刀剣女子ならぬ「刀剣おじさん」になりきって、地元(5分くらい)の建勲神社に「薬研藤四郎写し」を見に行ってみることにしたのです。

刀剣女子がたくさん訪れていた建勲神社へ

薬研藤四郎写し が見られる建勲神社

初詣で毎年やってくる建勲神社、今回は久しぶりの訪問でした。

2017年も「刀剣乱舞 -ONLINE-」のスタンプラリーで「最速・最短で廻る方法」という記事の中で紹介したり、「やたらと凶がでるおみくじ」のある神社として紹介してきた神社です。

山頂までバイクで登ると、途中で若い女性たちをたくさん見かけました。

そう「刀剣女子」たちです。

車で山頂まで行けるルート(建勲神社)

階段を登るルート(建勲神社の鳥居)

ちなみ、入口は二箇所あって「坂道を登るルート」と「階段を登るルート」があります。

バス停からなら「坂道を登るルート」が近いのですが、鳥居をくぐって入る参道コースも人気があり、そちらから登ってくる方が多かったです。

どちらから行っても結構キツイコースです。

建勲神社に到着、めっちゃ混んでます!

建勲神社に到着すると、先には人だかりが見えました。

99.99%は刀剣女子ですが、この賑わいは元旦以上の賑わいで、ここまで人がいる建勲神社は初めて見ました。

人だかりは3つあります(建勲神社)

人だかりは3つ「薬研藤四郎写し、御朱印、刀匠 藤安将平氏の解説」です。

開催期間中は「薬研藤四郎写し」の鑑賞のポイントを解説されているのだそうです。

薬研藤四郎写し

噂の「拝観列 最後尾 案内板」を持つ係になりました(一瞬だけ)

ということで「薬研藤四郎写し」の拝観列に並ぶことにしました。

上の写真は「薬研藤四郎写し 拝観列 最後尾 案内板」で、一番うしろに並んでいる方に手渡しで受け継いでいくようになっていました。

薬研藤四郎写し 行列や待ち時間

薬研藤四郎写し 拝観列に並びます(建勲神社)

薬研藤四郎写し 拝観列は一番手前の最初の行列です。

といっても、30名程度なので10分待つか待たないか程度の行列です。

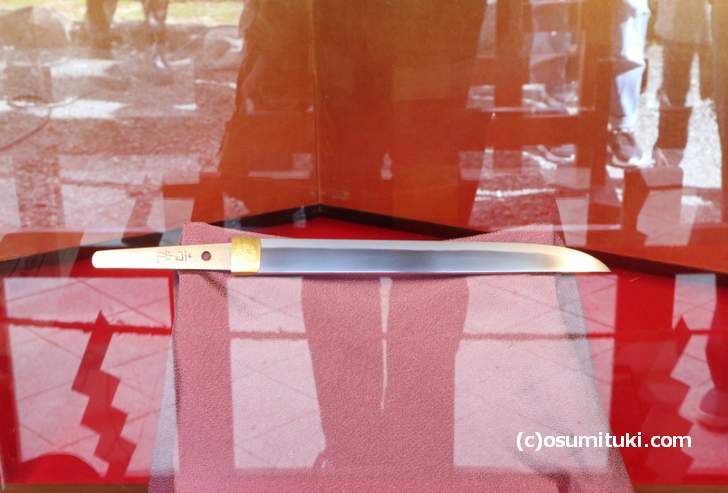

いつもは「おみくじ」などが置かれている場所に「薬研藤四郎写し」が飾ってありました。

薬研藤四郎写し、皆さんサクサクと写真を撮られたり見たりしています

行列なので「薬研藤四郎写し」をじっくりと見ることができないのですが、写真を撮ったりする時間くらいはあります。

皆さんサクサクと写真を撮られたり見たりされており、待ち時間はさほどありませんでした。

薬研藤四郎写し について

薬研藤四郎写し

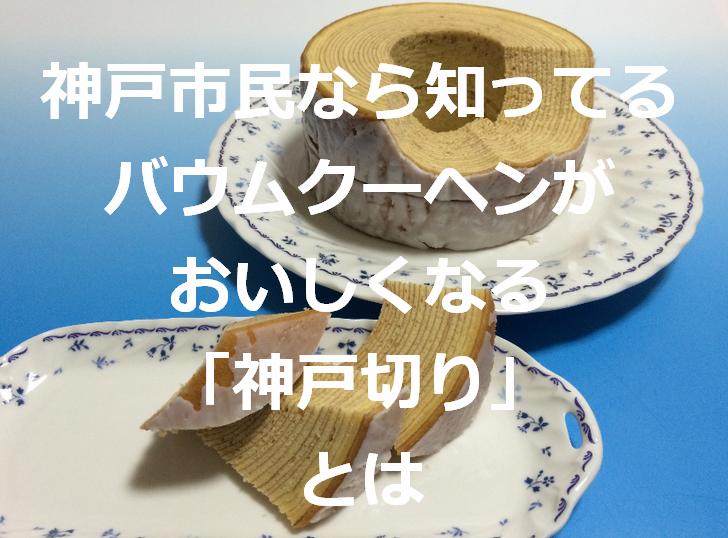

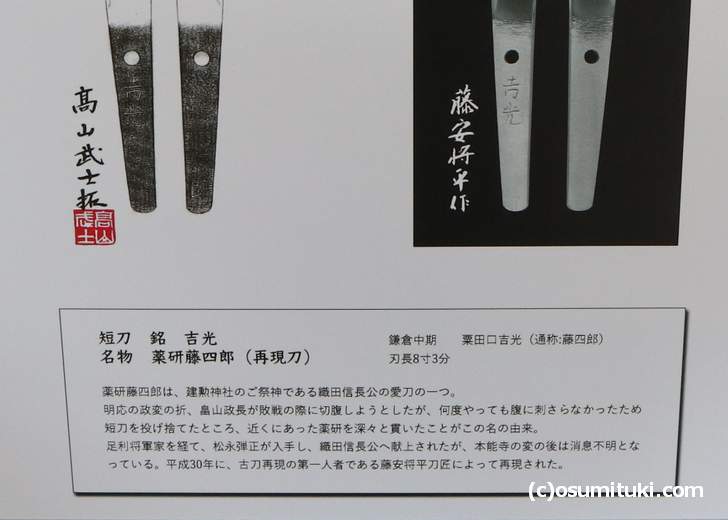

この「薬研藤四郎写し」は、銘を「吉光」という短刀「薬研藤四郎」を平成30年に再現したものです。

薬研藤四郎は織田信長の刀のことで、鎌倉中期に粟田口吉光(通称:藤四郎)により作られた刃長「8寸3分」ほどの短い刀です。

再現したのは刀匠 藤安将平氏(ふじやすまさひら)で、開催期間中は毎日この建勲神社で解説もされています。

薬研って何?

薬研藤四郎の解説

ちなみに、薬研(やげん)というのは薬草などを擦り潰す器具のことです。

織田信長が薬研藤四郎を投げたら「薬研(やげん)」を貫いたというのが名の由来なのだそうです。

刀匠 藤安将平氏 解説日時

刀匠 藤安将平氏(ふじやすまさひら)

この「薬研藤四郎」がどんな刀なのかは、刀匠 藤安将平氏が解説してくれます。

刀匠 藤安将平氏(ふじやすまさひら)の解説が「10時30分、14時、15時30分」、銘切実演が「13時30分」となっていました。

開催期間は「2018年10月19日~28日」で、つまり「薬研藤四郎写し」の公開期間は毎日3回も解説されているそうです。

テーマは「薬研藤四郎(再現刀)鑑賞のポイント」ということで、公開している小刀を見る前に聞いておくと良さそうな内容でした。

開催時間:10時30分、14時、15時30分

銘切実演:13時30分

薬研藤四郎写し 公開期間

薬研藤四郎写し 公開期間は「2018年10月19日~10月28日」

なお、薬研藤四郎写し 公開期間は「2018年10月19日~10月28日」までです。

朝9時頃には社務所も開いていますが、せっかくなので「10時30分、14時、15時30分」の刀匠 藤安将平氏による解説に合わせても良いでしょう。

建勲神社 とは

建勲神社(京都市北区)

建勲神社は、明治13年(1880年)に船岡山に東京から遷宮された新しい神社です。

正式には「建勲神社(たけいさおじんじゃ)」と呼ばれますが、地元では通称「けんくんじんじゃ」で通ります。

京都市バスのアナウンスも「けんくん」で「たけいさお」と読む方はほとんどいません。

御祭神は織田信長で、武将が祀られている神社になります。

昔は京都のランドマーク的目印だった山「船岡山」の山頂にありますが、標高は45メートルほどの小山。平安京が定められた際には、この船岡山を真北に「朱雀大路」が南北に通っていました。

室町時代には荒廃して、この一帯は野原だったそうで、応仁の乱では「西陣」が構築されるなどした土地です。

建勲神社 アクセス方法

建勲神社へ行くには京都市バスかタクシーで行くことになります。

JR京都駅からなら地下鉄烏丸線で「北大路駅」まで行き、そこから京都市バスで「建勲神社前バス停」へ向かいます。

JR京都駅からバスの場合「205系統、206系統」が発着していますが時間がかかります。

北大路駅からはバス「1系統、204系統、205系統、206系統」が発着(金閣寺行き)しているので便利で、乗車時間も10分かかりません。

京都の穴場案内 「京いってみた」 や「京都秘境ハンター」。京都の知られざる名所を開拓し、それを参考に観光開発や起業が行いやすくすることが目的です。地元経済への貢献も目標となっています。起業家や行政担当者の方は、ぜひ参考にしてください。