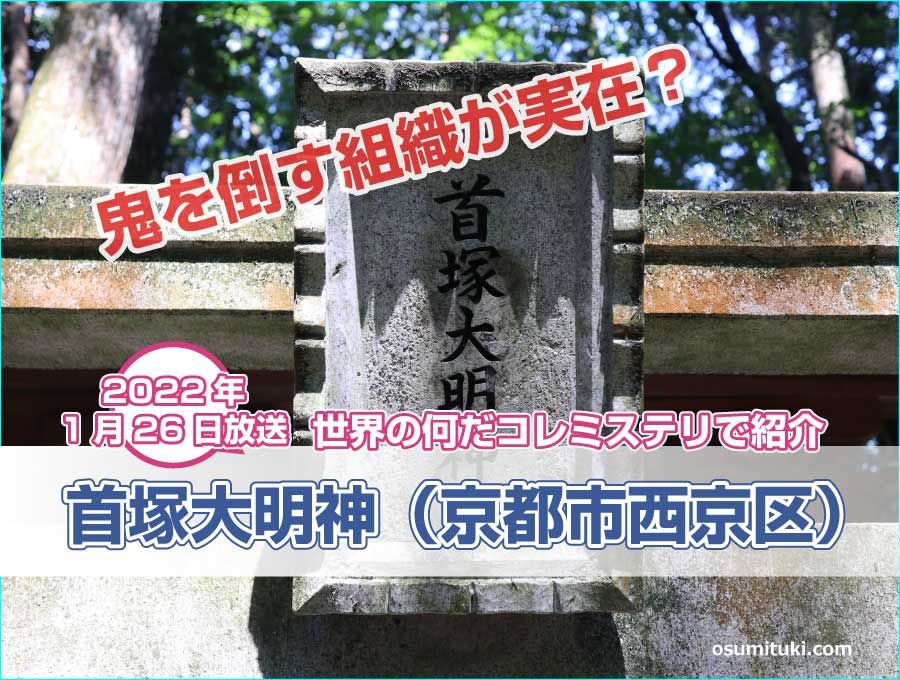

「月読神社」は延喜式では名神大社のひとつ。京都府京都市西京区にあり、松尾大社の南に鎮座しています。祭神は月読尊 (つきよみのみこと)です。『古事記・日本書紀』とは別流で伝えられたものであるとされていますが詳細はあまり知られていません。太秦に住んでいた秦氏が祖とされる神社で住宅街の奥にひっそりとある神社です。

今回はこの「月読神社」を見に行って来ました。

月読神社(京都市西京区)日ユ同祖論や秦氏がちらつく神社

京都市西京区にある「月読神社」

京都府京都市西京区にある「月読神社」に行って来ました。

嵐山から西の山沿いの道を南へ向かうと、まず最初に「松尾大社」があるのですが、そのさらに南の山側にある小さい神社です。

読み方は「つきよみ」神社と読みます。

月読神社は大きい神社ではありません

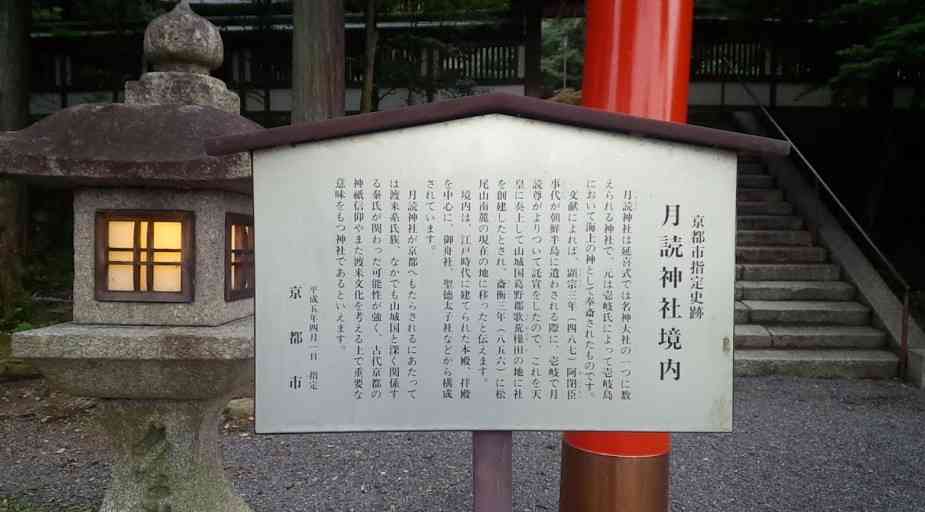

もともとは、壱岐氏が壱岐島に海上の神として奉ったもので山城国葛野郡に神社としてあったのですが、現在は京都府京都市西京区にあり、松尾大社の摂社となっています。

山の麓にあるため、参拝するためには短い階段を上がって行く必要があります。

車いすでの参拝は、この階段があるため難しそうです。

由緒書きには秦氏との関係をうかがわせる記述があります

渡来系氏族である秦氏の役割が強かった

社殿は思ったより小さいですが境内は広さがあります

階段を上がっていくと、社殿がすぐ見えてきます。

思ったよりも小さい社殿ですが、歴史を感じさせるものです。

京都に移されたのは、山城国と関係の深かった渡来系氏族である秦氏の役割が強かったといいます。

秦氏は京都の太秦に関係が深いとされ「日ユ同祖論」でも話題になったりしています。

現在の拝殿は江戸時代のものです

現在の拝殿は江戸時代に建てられたものです。

160年ほど前のものですがシッカリトしたつくりになっています。

解穢の水

境内には「解穢の水」というのが湧き出しています。

これは他の神社ではあまり見ないのですが、山懐の水が沸くような神社で何度か見たことがあり、昔は綺麗な水が沸いていたのだろうと予測されます。

このあたりは有名な湧き水などはないのですが、桂川が流れており、秦氏の時代から水は豊かな土地です。それを秦氏の土木技術などで住みやすく改良してきたという歴史があります。

初詣と三角みくじ(お守り)

お守りは「三角みくじ」

おみくじはやや珍しい三角形のものですが、お守りはありませんでした。

そもそも、社務所や境内には人がおらず、初詣の時くらいにしか人を見かけることがありません。

住宅街の奥にあり、街道とも面していないので、地元の方も「初詣」くらいにしか訪れることがないからです。

正月・元旦でも空いていますので、近場で初詣を済ませたいなら良さそうな場所にあります。ただ、道が細いので車で行くのは大変です。

月読神社 アクセス方法

「月読神社」の場所は「松尾大社」の近くで徒歩5分くらいの場所にあります。

松尾さんは京都神社庁の本部がありますので、大きく駐車場などもありますから、そちらに参拝ついでに立ち寄ることもできます。

「月読神社」は「松尾大社」の摂社なので関係があります。

URL:http://www.matsunoo.or.jp/tukiyomi/index/

京都をメインに関西のユニークで面白い 「名所・神社・寺」を紹介しています。京都の知られざる名所を開拓し、それを参考に観光開発や起業が行いやすくすることが目的です。地元経済への貢献も目標となっています。起業家や行政担当者の方は、ぜひ参考にしてください。