今回は京都で密かに流通している超マニアックで入手困難な「おぼろ豆腐」の話です。一度それを食べたら、もう他の豆腐は食べられないとも言われる豆腐で、地元のグルメマニアが密かに買い占めているという噂もある幻の豆腐です。

今回はその「おぼろ豆腐の入手経路」をこっそり教えます。

最新情報:2018年10月9日で「販売中止」となりましたので、購入は「宮本豆腐店」でお願いします。

京都では超マニアックで入手困難な「おぼろ豆腐」が売られている

おぼろ豆腐(汲み上げ豆腐)って美味しいですよねぇ

今回の「京都グルメ」は、入手困難で超マニアックな「おぼろ豆腐」の紹介です。

入手困難で超マニアック?

そもそも「おぼろ豆腐」は京都ならどこにでも売られているような食材なのですが、今回入手したのは北野天満宮近くでコッソリ作られ、ひっそり売られている・・・・

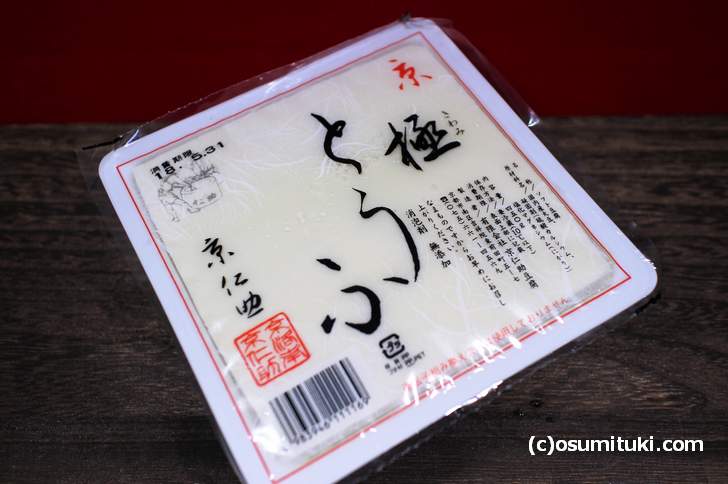

おぼろ豆腐

なのです。

この豆腐、実は地元のグルメマダムが他には内緒でグループ買いしたり、まとめ買いしたりしている「超レアな幻のおぼろ豆腐」だったりするのです。

気になりますよね?

本ブログ読者にだけ、こっそり教えたいと思います。

幻のおぼろ豆腐はどこで売られている?

幻のおぼろ豆腐は北野天満宮の近くでコッソリつくられています

その豆腐とは北野天満宮の近くでコッソリつくられています。

店は「宮本とうふ店」というのですが、現在は機械が壊れてしまって豆腐を作っていません。

ただし「おぼろ豆腐」は作っていて、その豆腐が・・・・

めちゃウマい「おぼろ豆腐」なんです。

これが噂の「おぼろ豆腐」

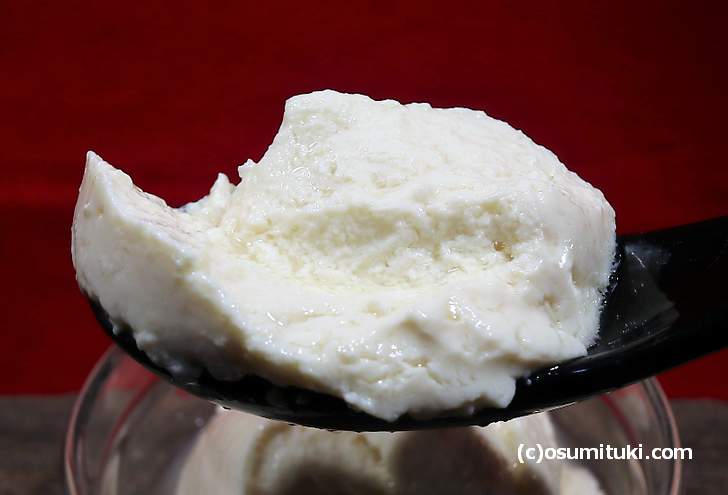

実は、近くに超グルメのマダムが住んでいるのですが、そのマダムが大量買いするほどハマったという豆腐で、実際に食べてみたところ・・・・

カラダにスッと染み込んでいくようなクセのない「おぼろ豆腐」で、一度これを食べたら・・・・

他の「おぼろ豆腐」は食べられないほどの逸品でした。

有名な京仁助豆腐、長男の豆腐料理店が洛西にあり、三男の工場兼店が吉祥院にあります

ちなみに、わら天神にある「宮本とうふ店」さんは京都の有名な豆腐ブランド「京仁助豆腐」の本家です。

京仁助さんは「大丸京都店、京都伊勢丹、梅田阪神百貨店、西宮阪神百貨店、札幌三越、和歌山近鉄」で売られている京のブランド豆腐で、京都・吉祥院にある豆腐店です。

そこは三男が経営しているのですが、洛西に長男の経営する豆腐料理店(&豆腐小売)もあります。

わら天神の「宮本とうふ店」は次男が継いでいたのですが、豆腐の機械が壊れてしまって、今は三男の「京仁助豆腐」から豆乳を持ってきて、それを次男が「おぼろ豆腐」にしています。

京都の絶品「おぼろ豆腐」が買える店とは

この絶品「おぼろ豆腐」はどこで買えるの?

さて、この絶品「おぼろ豆腐」は「宮本とうふ店」では購入することができません。

というか、本来は自分で食べる用に作っている「おぼろ豆腐」で小売していないのです。

しかし、それを売っているお店があったりします。

それが・・・・

「御室のよしむら」さん

です。

京野菜・地野菜の専門店「御室のよしむら」

値段は一丁250円。

仕入れできる曜日が限定されているので(火曜、木曜、土曜の昼過ぎから限定販売)、一度に数丁しか入荷されません。

だいたいはグルメマダムが予約して買い占めていくのですが(笑)、残りはうちのリサーチャー「@nodelayworks」が買っていくという・・・・

超入手困難おぼろ豆腐

なのです。

どうしても食べてみたい方は「御室のよしむら」さんに行ってみてください。たぶん売り切れてますが予約は可能かもしれません。

※2018年19月9日をもって「豆腐」の販売は終了しました。購入店については、この後に追記があります。

営業時間:13時~18時

定休日:日祝(2017年12月31日~2018年1月8日は正月休業)

公式サイト:https://omuronoyoshimura.com

公式Twitter:https://twitter.com/omuroyoshimura

2018年10月9日の購入は「宮本豆腐店」でお願いします

宮本豆腐店(2018年10月8日撮影)

この「おぼろ豆腐」なのですが、諸般の事情で販売は「宮本豆腐店」のみとなりました。

当ブログでは「宮本豆腐店」さんでの販売は告知しなかったのですが、この記事を読んで「宮本豆腐店」へ行かれて豆腐を購入されるお客さんが増えたということでした。

それにともない店頭にも豆腐が並ぶようになり、宮本豆腐店さんも反響を喜ばれていました。

そこまでは良かったのですが、ある事情で「御室のよしむら」さんでは販売できなくなってしまいました。

そのため、2018年10月9日以降の購入は「宮本豆腐店」でお願いします。

京都の穴場案内 「京いってみた」 や「京都秘境ハンター」。京都の知られざる名所を開拓し、それを参考に観光開発や起業が行いやすくすることが目的です。地元経済への貢献も目標となっています。起業家や行政担当者の方は、ぜひ参考にしてください。