関西ではラーメン店に餃子はあまりありませんが、関東だと必ずある餃子(ギョーザ)の歴史についてです。餃子は明治・大正時代に「扁食 (ヘンシー)」と呼ばれる中国料理として紹介され、昭和初期に「餃子=チャオツ、キョウズ」と呼ばれるようになります。

戦後は「ギョーザ」と呼ばれるようになりますが、どういった遷移でそのようになったのかというのが今回の記事です。

餃子は中国語か?

日本で餃子といったら「焼餃子」、でもこれ中国料理なの?

料理の名前「餃子(ギョーザ)」、中華料理なので「餃子って中国語?」と思われるかもしれません。

しかし、日本の「餃子」は独自に進化したものです。

中国や台湾では「水餃子」がメインなのに対して、日本では「焼餃子」が基本となっています。

中国で餃子といえば「水餃子」です

日本では江戸時代から餃子は伝播していたようですが、料理店などで食べられるようになったのは明治・大正時代からです。

では、その頃から「餃子」と呼ばれていたのでしょうか?

書物によれば、餃子は「扁食 (ヘンシー)」という名称で明治期に紹介されています。

餃子の元祖「扁食 (ヘンシー)」

扁食 (ヘンシー)として明治時代に紹介されていた餃子

明治時代、餃子は「扁食 (ヘンシー)」と呼ばれていました。

明治28年に刊行された『日用百科全集 第三編 実用料理法(大橋又太郎 編、博文館 発行)』にて「扁食」の作り方が詳細に紹介されています。

一扁食

前に出たる、あんへいの餡を包みてざつとむす、かは乀麥粉に油少入れ、水にてこね、麵枝にて延し、あんを置き、大蛤の形に切りてむす、おりあみ笠の如くなり、はしを切るに錢車といふ物を用ふ、眞鍮にて作る、車錢の大さ紙にて菊花を折たる如し、柄長さ三四寸、車緩くして回るやうにし、引くに隋って切れるなり【『日用百科全集 第三編 実用料理法』明治28年、大橋又太郎 編、博文館 発行】

扁食の作り方(現代語訳)

昔も今も餃子の作り方はさほど変わりません

上記の『日用百科全集 第三編 実用料理法』に書かれた「扁食」の作り方だと、今の日本人に伝わりづらいかと思います。

それを以下に現代語訳したものを書いておきます。

要するに、餡を小麦粉で作った皮に包むというのは今と全く変わらない調理法です。

少し異なるのは、現在の餃子のように端は指で折り目を付けたものではなかったことです。

当時の餃子は「銭車」という今でいうピザカッターのような道具で閉じ口をギザギザ形にしていたようです。

大正時代の中国料理として紹介されている餃子

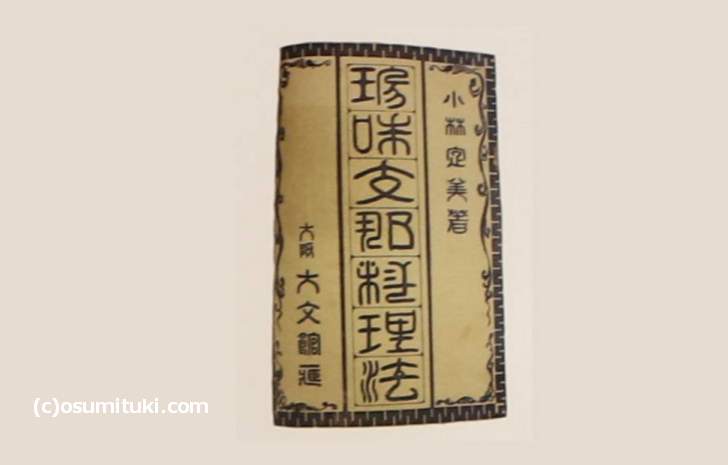

珍味支那料理法 大正15年 小林定美 著

日本で中国料理が流行りだしたのは大正時代からで、『珍味支那料理法(大正15年、小林定美 著)』によって安く作れる家庭料理として「水餃子」が紹介されました。

中国料理は明治時代から日本に存在はしていたものの、『珍味支那料理法』によれば料理店で高価な料理として売られていたと記述があります。

餃子が「餃子(チャオツ、キョウズ)」として紹介されるようになったのはこの時期です。

ちなみに、今でも親しまれている中国料理で、今でもある他の中国料理としては「挿焼麺(チャーシューメン)」などがあります。

・挿焼麺(チャーシューメン)

・猪肉焼売(チューローシャオマイ)

・古鹵肉(クールウロウ、酢豚)

・炸裡脊(ツァリーチー、豚ロース天ぷら)

扁食は餃子(ギョーザ)の中国名として日本で普及した

日本では肉料理が普及してきた明治・大正の時代に中国料理も一般的になりました

前述のように、餃子(ギョーザ)は中国料理「扁食 (ヘンシー)」として明治期に日本で紹介され、大正期には普及して「餃子(チャオツ、キョウズ)」と呼ばれるようになります。

ただし、扁食も餃子も中国では日本の「焼餃子」のようなものではありません。

中国ではワンタンを「餛飩」と呼び、福建省や台湾ではワンタンを扁食と呼んでいます。

日本には福建省のワンタン「扁食」が、今の焼餃子として紹介されてきたということになります。

焼売は「猪肉焼売(チューローシャオマイ)」として普及したようですが、当時の日本では滋養のある肉「猪肉」を食べるのが一般的でした。

ちなみに、明治10年~19年頃まで日本では一般家庭で肉食をするということはほぼばく、日本の家庭で肉食が普及するのは明治30年以降からです。

前述の書物で扁食の作り方を紹介した『日用百科全集 第三編 実用料理法』が明治28年に刊行され、日本で中国料理が流行りだしたのは前述の書物『珍味支那料理法』が刊行された大正15年頃からです。

ちょうど日本で肉料理が普及してきた時代に中国料理も一般的になってきたと言えます。

ギョーザは戦後の呼び方

餃子は餃子の王将ではコーテルと呼ぶ、昔は「扁食 (ヘンシー)」と呼ばれ、昭和初期に「餃子」となり戦後に「ギョーザ」と発音されるようになる

現在の「ギョーザ(餃子)」という名称は、日本では太平洋戦争後になってから呼ばれ始めます。

漢字として「餃子」という文字が使われ始めたのは大正~昭和初期の頃で、餃子は「チャオツ、キョウズ」と呼ばれていました。

餃子は中国語読みで「ジャオズ(饺子)」で水餃子のことですが、日本の「ギョーザ」という呼び方は山東省での方言「ギァオヅ」が由来と一般的には解説されてはいるもののハッキリとした語源は不明です。「餃」は「ギオウ」と読むので「餃子=ギオウズ」、それが訛って「ギョーザ」と呼ぶようになったとされています。これは宇都宮餃子で有名な北関東以北の方言では「ヂョーズ」と呼ばれやすく、それが「ギョーザ」となったという説があります。

つまり、餃子は明治・大正時代・戦前の昭和時代には「扁食(ヘンシー)」や「餃子(チャオツ、キョウズ)」と呼ばれていましたが、戦後になって満州からの帰還者によって「ギョーザ」と呼ばれるようになったという話なのです。

・大正~昭和初期には「餃子」という漢字が使われていたが読みは中国語読みだった。

・餃子は中国語読みで「ジャオズ(饺子)」で水餃子のこと。

・焼餃子は中国語で「グワォティエ(锅贴)」

・ギョーザと呼ばれるのは戦後から。

・満州から帰還した人々によって「ギョーザ」という発音が一般的になった。