2021年1月9日19時30分からNHKで「ブラタモリ 天橋立編」が放送されます。毎年年始恒例の京都編で今回は日本海側の宮津市が撮影ロケ地になりました。テーマは「天橋立~なぜ人々は天橋立を目指す?~」で江戸時代と今の見方の違いなどが紹介されます。

ブラタモリ 天橋立編「なぜ人々は天橋立を目指す?」が2021年1月9日に放送

ブラタモリ 天橋立編「なぜ人々は天橋立を目指す?」が2021年1月9日に放送

2021年1月9日放送の『ブラタモリ』は毎年年始恒例の京都編が放送されます。

いつも年末になると京都市内を撮影ロケするタモリさんを見ることが多かった京都編ですが、今年は目撃情報がなかったので「京都編は放送しないのかな?」と思っていたところ・・・・

なんと! 京都府宮津市の天橋立が紹介されるそうです。

予告には「天橋立~なぜ人々は天橋立を目指す?~」とあり、日本三景の一つにも数えられる絶景「天橋立」はなぜ今も昔も多くの人が訪れるのかを解明する旅をするようです。

また、江戸時代と今の風景は違っていたなど、江戸時代と今の見方の違いが放送されます。

江戸時代は北から天橋立を見ていた?

股のぞき発祥の地

天橋立は神がつくった?

古代にあった「あるもの」とは

天橋立の砂州は成長している?

舟屋の魅力など

天橋立は京都府道「天の橋立線」が正式名称

特別名勝「天橋立」の石碑

ブラタモリで紹介される天橋立は人・自転車・原付スクーターが通れる京都府道です。

正式には京都府道「天の橋立線」と呼ばれ、一般的には特別名勝「天橋立」と呼ばれます。

京都府道「天橋立線」の通行標識 原付は走れます

天橋立の南側(小天橋)から北側終点までの距離は約2.6km。

道幅は約5メートルで沿道には黒松が約7000本植えられている道です。

沿道には黒松が約7000本植えられている(天橋立)

タモリさんもこの道をきっと歩いて北側まで行ったと思います。

今回の放送でも天橋立の北側が紹介されるそうですが、北側にはなにがあるのでしょうか?

江戸時代は北から天橋立を見ていた?

北側から見た天橋立

天橋立は江戸時代に「日本三景」としてすでに知られていました。

江戸時代前期の日本全国を旅した儒学者・林鵞峰(はやしがほう)が著書『日本国事跡考』で卓越した三つの景観を紹介したのが始まりで、それに天橋立が含まれていたからです。

その時代、天橋立は北側から見るものでした。

なぜでしょうか?

北側には「丹後国一之宮 元伊勢 籠神社 (このじんじゃ)」がある

江戸時代、天橋立の観光地といえば天橋立の北側とその北に位置する府中地区(舟屋)が中心地として栄えていたからです。

また、北側には「丹後国一之宮 元伊勢 籠神社 (このじんじゃ)」もありました。

西国三十三所観音霊場の第28番札所である「成相寺(なりあいじ)」もあり、昔は古道「成相本坂道」を歩いて成相寺へと行く途中で天橋立を見物していたのです。

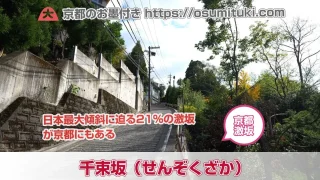

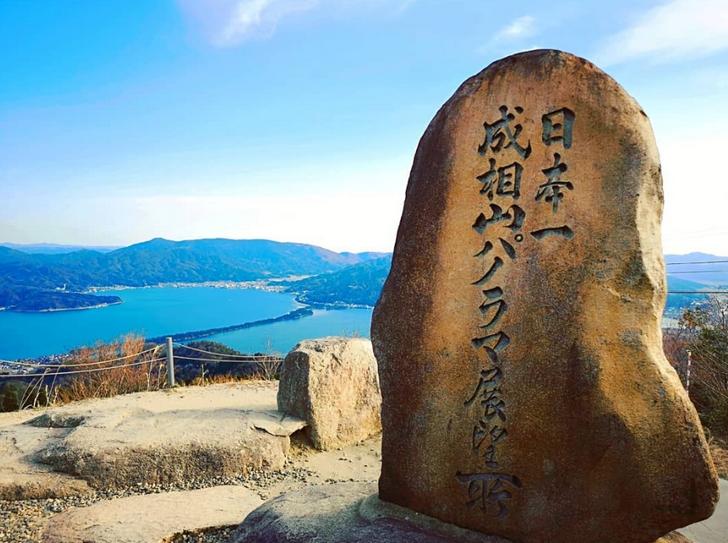

江戸時代の人々は天橋立を成相山から見ていた

江戸時代の人々は天橋立を成相山から見ていて、今は「傘松公園」として整備されています。

ここから見る天橋立が昇り龍の様に見える事から昇龍観と呼ばれ、股の間から覗くと天地が逆転した様に見える「股覗き」が始まりました。

番組ではここも「股のぞき発祥の地」として紹介されることになっています。

では、なぜこのエリアが発展していたのでしょうか?

実は、古代からここには「丹後国分寺」があったからです。天皇が各地域に作らせた都市の中心に作られたお寺です。

つまり、古くはこの天橋立北側が主要な都市であったので人が集まったのです。

現在は天橋立は南から見るもの

天橋立を南から見た風景

では、天橋立の南側はどうなっているのでしょうか?

今は天橋立といえば「南側から見た風景」が一般的になっていますが、それは最近になってからです。

天橋立は北砂州と南砂州の2つあり、北側が「大天橋」で南側は「小天橋」と呼ばれています。

でも、北側は平安時代から江戸時代中期に形成されたものですが、南側は江戸時代後期から明治時代前期にかけて形成されたものなんです。

天橋立は自然により出来たもので今でも砂の堆積で成長を続けており、昔と今では見え方が違っていたということですね。

天橋立ビューランド(リフト・モノレール乗り場)

でも、今は南側から見る天橋立が有名になっています。

南側に人が集まるようになったのは南砂州が形成されたからで、そこに道・橋が出来て行き来しやすくなってからです。

南側には「天橋立ビューランド」があり、リフト・モノレールで天橋立を南側から見ることができるようになっているからです。

テレビ番組でも天橋立を見るのはだいたいこの「天橋立ビューランド」からになっています。

天橋立は南側にある智恩寺(ちおんじ)の境内だった

天橋立は江戸時代まで南側にある智恩寺(ちおんじ)の境内だったそうです。

新しいお土産屋さんもJR天橋立駅も南側にあるので、南側は天橋立の玄関口としてにぎわっています。

ブラタモリ 天橋立編の放送が楽しみ

ブラタモリ 天橋立編では「舟屋」も紹介されます

2021年1月9日放送の「ブラタモリ 天橋立編」では「舟屋」も紹介されるそうです。

恒例のタモリさんと浅野里香アナのランチはどこで食べるのでしょうか?

南側でしょうか? 北側でしょうか?

放送が楽しみです。

天橋立のお食事処「海楽味」

天橋立のラーメン屋「くじからラーメン」

ブラタモリ 天橋立編 2021年1月9日 予告

ブラタモリ 天橋立編 2021年1月9日 予告は以下のとおりです。

日本三景の一つにも数えられる絶景「天橋立」を今も昔も人々が訪れる理由をタモリさんがブラブラ歩いて解き明かす!▽江戸時代に人々が目指した景色は今とは違っていた!?

「ブラタモリ#172」で訪れたのは京都府の北部・日本海側にある天橋立。旅のお題「なぜ人々は天橋立を目指す?」を探る▽いま最も有名な天橋立の景色は南側の展望台からだが、昔はみんな北側を目指していた? その理由を「股のぞき」発祥の地で探る▽天橋立は神の仕業?古代ここにあった“あるもの”とは?▽タモリさんも「養子に来たい」という舟屋の魅力とは!?▽天橋立の砂州は成長している!?天橋立に上陸して謎を探る!